|

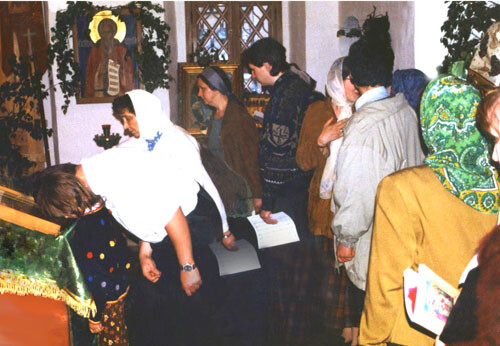

ЗАРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ «Настоящий духовный труд – это главное, без чего невозможно создание прихода. И первое, с чего начинается духовная жизнь человека – это с послушания Церкви, с простого и бескомпромиссного исполнения Христовых заповедей». Эти слова нашего настоятеля. Это все знают и по мере сил стараются исполнить. Со стороны это может показаться рабством: все шаги расписаны, шаг в сторону – расстрел. Но жизнь показывает, что внутри обязательных уставных норм, ограждающих жизнь христианина от грубых ошибок, остается пространство безграничной свободы для творчества каждой души, каждого человека, каждого отдельного прихода. И мы будем говорить в основном о том, что составляло жизнь и стало традициями именно нашего прихода. Видимо, не зря мы молились. На литургии – много причастников, вечером не протолкнешься на исповедь. Новые прихожане вливались в общий настрой литургической жизни общины. Конечно, были и потери, кто-то уходил из прихода, но кто-то приходил, находил в общине свое место и оставался.

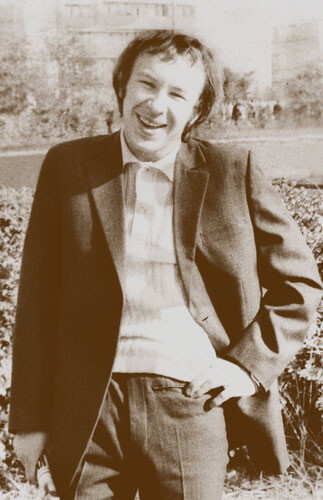

Он родился 5 ноября 1950 года в селе Крылатское под Москвой и был крещён в храме Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах. Окончил радиомеханический техникум, служил в Советской Армии, работал на Московском радиотехническом заводе и во Всесоюзном геологическом фонде. Николай любил читать, а в армии не было другой литературы кроме Полного собрания сочинений В.И. Ленина и учебников для политзанятий. Он увидел противоречия между написанным Ильичом и тем, что преподавали на политзанятиях, и чтобы разобраться принялся изучать труды классиков «научного коммунизма». Поняв антинаучную и античеловеческую сущность «единственно верного» учения, он решил довести это открытие до других граждан, а чтобы быть более убедительным проработал полные собрания сочинений Ленина, Сталина, Маркса и Энгельса, все девять томов творений Л.И. Брежнева, стенографические отчёты с 1 по ХХII съезд партии, и массу другой литературы… В процессе своего исследования, он сблизился с так называемыми диссидентскими кругами. А потом наступил кризис. Все, что возможно, было исследовано. И появились вопросы: «Для чего я проработал «сто томов партийных книжек» и исписал цитатами из них сотни листов бумаги? Для того чтобы открыть гражданам глаза, подвигнуть их на какие-то действия. Практически все из них, которые знакомились с моими трудами, соглашались со мной, но «подвигаться» никто ни на что не хотел. В полный рост встал вопрос: ради чего продолжать разоблачать марксистско-ленинскую теорию и практику? Зачем вообще я живу? На моём пути стали встречаться люди с философическим складом ума, ищущие смысла Бытия. Так и передо мной встали «вечные вопросы»». В поисках ответа Николай Николаевич столь же скрупулёзно принялся изучать литературу по проблемам происхождения вселенной, жизни, разума, функционированию сознания, подсознания, философских аспектах естествознания, философии и, наконец, богословию. Эти поиски и размышления привели его к Богу, в Русскую Православную Церковь, и конкретно в общину иерея Сергия Романова. В 1990 году по благословению духовного отца Николай Николаевич принял участие в выборах в Московский городской совет, После того, как Моссовет прекратил свое существование, Николай Николаевич пошёл работать учителем Основ Православного вероучения в государственные школы Москвы, а в свободное от работы и храма время участвовал в деятельности различных православных общественных организаций. Общение с лидерами некоторых партий и обществ, политиками, государственными чиновниками убедили его в ничтожной эффективности такой деятельности. «Спасти наше Отечество может только Господь Бог. А «инструментом», которым Он осуществляет спасение, является Православная Церковь», – сказал себе Николай Николаевич, и постепенно Церковь стала центром его жизни. В 1998 году Николай Николаевич был рукоположен в сан диакона и назначен чтецом-диаконом храма Живоначальной Троицы в Хохлах. А после окончания Московской духовной семинарии, 21 июня 2001 года на праздник Казанской иконы Божией Матери в храме Казанской иконы Божией Матери на Красной площади Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием дьякон Николай был рукоположен в сан священника.

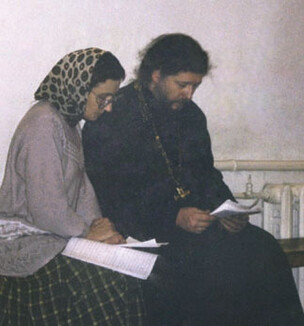

На примере отца Николая мы воочию убедились, как действует благодать священства. Знали мы Николая Николаевича, и думали: «Ну да, очень хороший человек… но как же мы сможем ему исповедоваться?» И вдруг такое чудо преображения: перед нами – священник… отец… человек, которому можно доверить свою душу… Прибавилось и алтарников. Наши старейшие алтарники, Михаил Очелков и Амиран Константинович, получили подкрепление. В храм пришли прекрасные молодые люди, которые получили благословение нести это ответственное послушание в алтаре. Традиции не придумываются, а вытекают из самой жизни. Как ни странно это звучит, но большим благом первых лет была наша бедность. Она просто заставила всех включиться в бескорыстную работу на благо прихода, и слово «послушание» задолго до того, как было произнесено вслух, вошло в плоть и кровь прихожан. Не было в храме денег, чтобы платить певчим и алтарникам, и это стало не работой, а честью. Не каждому благословят войти Клирос тоже создавался с нуля, и не все с самого начала было гладко: не хватало певчих, не было опытного регента. А пение на клиросе – это очень важное служение, и не только нотам, но прежде всего слову. Ведь клирос произносит основную часть доступных народу служебных молитв и является как бы вторым голосом священника. Но поначалу пели сами прихожане, те, кто имел слух или какое-то музыкальное образование. Это тоже было послушанием, требующим постоянства и ответственности, Певчий должен приходить всегда, а не тогда, когда нашлось время, и он решил попеть. Так каждый может понадеяться на других, и в один «прекрасный» день на клиросе могут остаться два человека, что поначалу было не редкостью. Но вот в 1999 году у нашего хора появился постоянный и опытный регент – Галина Безрук. С ее приходом сразу наладилась дисциплина, опоздавших певчих не пускали на клирос, и мы часто видели, как они бегом бегут в горку, обгоняя прихожан, боясь опоздать хоть на минуту. Со временем изменилось и качество пения. В это время уже работал Свято-Владимирский учебный центр, где преподавала Галина, и многие певчие пришли оттуда вместе с ней, а прихожане пошли учиться.

Но главное даже не в профессионализме. Клирос – это показатель уже определенного духовного опыта, это не собрание просто певчих, но собрание молящихся, которые должны совмещать с пением собственную молитву и свое молитвенное настроение передавать людям, стоящим в храме. И нашему храму повезло, наш клирос поет очень стройно, сдержанно и молитвенно, давая и нам возможность молиться. Это заслуга не только хора, но, прежде всего, регента, который им управляет. Когда попадаешь в некоторые другие московские храмы и мучаешься от оперного исполнения, тогда понимаешь, как это важно, и с благодарностью вспоминаешь родной храм и свой клирос.

А богослужение – это наша общая молитва. И как-то так сложилось в нашем приходе, что в храме практически не было «захожан». Новые люди, конечно, приходили, но постепенно их лица становились узнаваемыми и привычными, а потом – своими и родными. Вместе – на литургии, вместе – на молебне, отпевании… венчании… Все остальные дела приходской жизни как бы вытекали из присутствия на богослужении и совместной молитвы. Не нужны нам трапезы, если дежурные не успевают вовремя придти на литургию. Зачем рождественский праздник, если репетиция мешает присутствовать на службе сочельника? Почему родители причащают детей, а сами с ними не причащаются, это же одна семья…и, наконец, зачем ты сам пришел на литургию, если не причащаешься? На литургии не может быть зрителей, в литургии могут быть только участники. Наверное, именно это давало силы на все остальные дела, помогало стать не коллективом, не компанией, не комсомольской организацией, а приходом. «Не должно быть так, что священник служит литургию, а остальные пришли поговорить, свечки поставить, записочки подать, но все должны едиными устами и единым сердцем Богу служить, восхвалять Его, прославлять и соединиться друг со другом в нерушимое единство: единство веры, единство любви, единство дел». И тогда появлялось желание быть не просто приходящими в этот храм, а потрудиться для прихода, друг для друга, что-то сделать общее, чтобы приход укрепился, возрос, и чтобы мы стали теми, на кого можно в этой жизни опереться. Тогда новые, приходящие в храм люди смогут найти в нас поддержку, и мы будем помогать им приходить ко Христу. То есть, в конце концов, община не может существовать замкнуто, сама по себе, а должна стать магнитом, центром притяжения, чтобы, заглянув в храм, не захотелось уйти из него.

Что оставалось в нем неизменным, печаталось в каждом номере – это воскресное евангельское чтение и праздничные тропари. Человек, приходивший на всенощное бдение и бравший в руки листок, получал помощь в подготовке к воскресному богослужению. Рассказывали в листке и о праздниках, о святых и подвижниках веры в день празднования их памяти. Листок взрослел вместе с нами, со временем уже недостаточно было просто рассказать о празднике или переписать житие, стали появлялись более серьезные материалы о церковном уставе, истории Церкви, духовной жизни. Объявления, расписание богослужений, поздравления с именинами и юбилеями, рассказы о делах и проблемах прихода – тоже обязательный раздел нашего листка. Хотелось, чтобы он оставался «нашим», имел свое лицо, а не сводился к переписыванию общих мест с православных изданий. Говорят, что выпускать каждую неделю даже небольшую газету в одиночку невозможно, и у нас была попытка создать Те, кто наряду с этим нес и другие послушания, говорит, что делать приходской листок – послушание самое тяжелое. Прежде всего потому, что оно требует, наверное, самого для нас трудного – постоянства. Хочешь - не хочешь, но в субботу ты обязан быть в храме с очередным готовым номером. И как это бывало трудно, и столько слез пролито, знает, наверное, только сам «редактор». Размножали первые листки на механическом принтере, в котором заканчивалась краска или что-то ломалось обязательно в самый острый момент, и срочно изыскивались другие возможности, например, – бежать ночью к друзьям или встать в шесть, наскрести денег и успеть размножить перед службой в ателье. Иногда, когда работа не ладилась, мешали другие дела или технические неувязки, друзья успокаивали: «Да ладно, ну, не выпустишь на этой неделе… ничего страшного не случится…». Но не сделав один раз, так легко позволить себе и во второй, и в третий раз… и в конце концов исчезнет он из нашей жизни, и станет она чуточку беднее. Всегда поддерживало, когда после летнего перерыва люди начинали спрашивать: «А приходского листка еще нет? А когда будет?» Как-то он объединял нас друг с другом, и с храмом и с Церковью, ведь там были отражены и наши мелкие дела, и жизнь Церкви, ведущий нас по своему годовому кругу. А новый человек, случайно зашедший в храм, сразу получал поддержку и немножко понимал, как и чем мы здесь живем.

На наши «четверговые» беседы не могли придти все желающие, и нам было очень обидно, что их слушают пять - десять человек. И, конечно, отец Алексей тоже хотел бы беседовать со всем приходом и с новыми приходящими в храм людьми. И когда в сентябре следующего года стали думать, когда проводить беседы, то единодушно решили, что, конечно, – по воскресеньям, когда собирается весь приход. Но после литургии все голодные… значит будем устраивать чаепитие. Вот так зародились наши трапезы. Пили чай с тем, что каждый принесет. А засиживались надолго: сначала чай… потом беседа… а потом столько еще дел надо обсудить и переделать… Конечно мужчинам не хватало пряников и печенья. И однажды отец Алексей робко спросил: «А может быть, вы кашку сварите?» Конечно, сварили. И началось… Каждое воскресенье наши сестры шли в храм, гремя кастрюлями с кашами и салатами. Готовили еду дома, после службы не успеть, тем более, что ржавая плита с одной нормально работающей конфоркой стояла в другой стороне подвала. Вода была только холодная, одноразовых тарелок не было, да и простых не хватало. Однажды на празднования св. Иринея Лионского неожиданно пришло много гостей. Только всех рассадили, еще гости идут... а тарелок больше нет… Вскочили, и кинулись мыть свои тарелки и раздавать гостям. Только справились, опять новые гости – из Владимирского храма во главе с отцом Сергием. Что делать, стали быстренько у наших прихожан тарелки отбирать, – ничего, доедайте салат и из салатников ешьте… Справились, гости ничего не заметили. Но на дешевой распродаже были срочно куплены новые тарелки. На какие деньги делается трапеза, никто не задумывался. И мы не задавали себе вопроса, почему мы это делаем. Приход И только со временем, оглядываясь назад, приходишь к пониманию, как это было важно именно для нас. Как однажды сказал наш настоятель, это большой труд, но это и радость большая, и огромное благодатное дело, которое медленно и незаметно, может быть, для других преображает человека и воцерковляет его, делает его христоподобным, потому что он исполняет заповедь Христову – всем служить. Только через два года, когда приход немного вырос, отец Алексей распорядился, чтобы были дежурства, и чтобы выделяли на трапезу какие-то деньги. И начали хозяйки стараться… Много раз за эти годы он пытался навести порядок и призвать к скромному меню, хотя бы в пост. Но в этом смысле сестры неисправимы. Каждая хотела в свое дежурство накормить получше и повкуснее. Так что вкусную еду тоже можно считать хорошей традицией нашего прихода. Это быт, никуда от него не денешься, но мы знали, для чего стараемся: чтобы накормить – всех. Это сразу было определено – на трапезу и беседу приглашаем всех. То есть – буквально всех, кто оказался в храме и захотел придти.

Однажды на трапезу зашел бомж, достаточно немытый и заросший. Кто-то попытался его выпроводить, но отец Алексей увидел, провел его и посадил за свой стол. «Может быть, это Господь к нам пришел…» И Саша прижился у нас, спал на раскладушке на черной лестнице, работал в храме, и всем полюбился. Послушание в трапезной сложное. Оно всегда вызывает много споров и разногласий, потому что затрагивает большое количество людей: не только дежурных, но и тех, кто приходит в трапезную. Представьте себе коммунальную кухню, где каждое воскресение распоряжаются четыре-пять разных хозяек, которые сообща готовят, накрывают и убирают стол в среднем на человек на шестьдесят – семьдесят. Дополнительный шум и неразбериху создают прихожане, которые заходят на кухню попросить чай или просто поболтать. Вот где выступает на первое место одно из самых трудных испытаний: любить и терпеть друг друга. Чем отличается послушание в храме от любого другого вида деятельности? Может быть, мы пришли сюда «дела делать»? Очень легко, глядя со стороны, так и решить. А преподобный Дорофей поучал свою братию, что не должно также предпочитать исполнение дела своему устроению… истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что». И епископ Феофан, почти наш современник, писал своей пастве: «Дело – не главное в жизни, главное – настроение сердца, к Богу обращенное». И у нас есть свой «пастырь добрый» который зорко следит и не позволяет, чтобы кто-то своим служением или местом послушания возгордился и сделал бы его местом обиды и ссоры. Надо только внимательно слушать и почаще вспоминать его слова: Делаешь за себя, видишь, что другой не делает, сделай за него. Чтобы это, действительно, было твоим служением Богу, а не самостью, не возможностью поставить себе пьедестал, а потом смотреть на других свысока и говорить: "Это мое место в Церкви, это я здесь тружусь, а вы пришли чужие и ничего не понимаете, мешаете и меня обижаете". Не дай Бог, чтобы такие разделения произошли в нашем храме. Такой человек пусть просто уйдет из прихода, потому что мы должны носить тяготы друг друга». Несмотря на все трудности, мы не можем отказаться от трапез, которые стали частью нашей приходской жизни. Приятно и тепло собраться родным за одним столом, но главным, было, конечно, не поесть, а поговорить и послушать. В первые годы не было у отца Алексея замены. Он провел снами столько циклов бесед, что хватит не на одну книгу: о литургии и всенощном бдении, об исповеди, о молитве, о семье и воспитании детей… все невозможно перечислить. Одна книга уже написана, и надеемся, она не последняя. Но, конечно никакая книга не сможет передать атмосферу этих бесед, когда слышишь интонации, можешь задать любой вопрос, даже вступить в спор, бывало и такое… а потом обсудить самое животрепещущее с друзьями… еще попить чайку… и уйти домой, переполненным мыслями, впечатлениями и чувствами, которых хватит на неделю.

Александр Леонидович пришел на помощь уставшему настоятелю, он рассказывал нам об истории Церкви, о структуре Евангелия от Иоанна, делился впечатлениями от поездок и встреч. И нам устраивал много интересных встреч, приглашая неожиданных и неординарных гостей: гражданин США Д. Армстронг, когда-то активный саентолог, а теперь бесстрашный борец с сектой… Т. Гандоу, пастор маленького прихода лютеранской Церкви… доктор Джеффри Макдональд с рассказом о православии на Аляске. Отец Николай – настоящей кладезь информации, причем приведенной в строгую систему. Стоит только попросить, и получишь подборку материалов по любой теме, иногда с доставкой на дом по интернету. Появились у прихода и постоянные друзья-священники из других городов и стран – из Украины и Молдавии, из Новосибирска и с Сахалина – которые, приезжая в Москву, ночуют в нашем приходском доме, сослужат на литургии, участвуют в трапезах и рассказывают о своих приходах… Таким образом, наши трапезы стали таким общим делом, которое общину и расширяло и укрепляло. Это и место встречи, и место общего труда, и духовного общения, и дружеского разговора. Сюда могли придти и те люди, которым еще тяжело приходить на Литургию, начать духовную жизнь, но в нашу общину они могли войти просто, как братья. Трапезы задумывались и устраивались, как продолжение нашей литургической жизни, как желание друг с другом общаться во Христе, вместе разрешать духовные вопросы, какие-то добрые дела делать, двигаться ко Христу всей общиной, Церковью. Вот такие задачи ставил нам наш настоятель и на беседах и на проповедях, и в наставлениях на исповеди: двигаться ко Христу всей общиной… принять на себя некий труд, крест, разделить общую беду, общую скорбь, взять какую-то часть и понести на себе. А что мы могли? Добрые дела делать? Можно, конечно, деньги собрать, фонд организовать… только денег-то поначалу не хватало даже на зарплату священникам… Можно кинуться по детдомам и больницам… только свободных рук не было…. Но если есть благое расположение, беда сама постучится в ваши двери, пошлет Господь того, кому вы сейчас в силах будете помочь. И нам не приходилось искать немощных и болящих, они сами приходили в храм, беды стучались в дверь и наших прихожан, и оказывалось, что нет чужой беды, нет посторонних проблем, а все они наши, общие. 1998 год. В храм приходит больная беременная женщина, беспомощная, не имеющая никакой поддержки, и просто становится нам родным человеком, о которой все заботятся, как о родной сестре. Теперь она мать четверых детей. Великий пост 1999 года проходил под знаком молитвы за девочку, заболевшую лимфогрануломотозом… Весь храм молился, а уж как молился отец Алексей, мы все видели… Наверное, это было нашим первым сплочением в молитве… И Маша выздоровела и сейчас, слава Богу, жива и здорова. 2000 год, умирает мать нашей 18-летней прихожанки, человек невоцерковленный, не понимающий дочь, не принимающий ее церковных подруг… Мы переживали эту беду все вместе. И случилось чудо. За несколько дней до смерти в человеке проснулась вера, просто вспыхнула, так ярко, что мы были ошеломлены. Она исповедовалась, причастилась, с любовью со всеми простилась и умерла православной христианкой. Трагически потеряв мать, оставшись со старенькой бабушкой, крестилась в нашем храме еще одна девочка. Мы вместе пережили с этим молодым и хрупким, но мужественным человеком трудный период ее жизни. Сейчас она замужем, родила дочь, вся семья – наши прихожане. И скольких потом поддержали своей любовью и заботой эти мужественные молодые люди. Но самым чудесным был приход в храм ее бабушки, долго и упорно не признававшей Христа, не понимавшей и протестовавшей против веры своей внучки. И вдруг с изумлением видим, как она стоит на исповеди… причащается… И вот уже наша бабушка, немощная, почти слепая, каждое воскресенье бежит в храм. - Бабушка, что же вы одна, где внучка-то? - А… она копается… а отец Алексей велел не опаздывать… Такое чудесное обращение людей к вере, наверное, самое чудесное, что происходило в храме. Пропадал человек – и нашелся, был мертв – и воскрес… Люди умирали в вере, и к горю примешивалась и радость – успели! Успели узнать Бога, покаяться и причаститься и умерли православными христианами. И так похороны часто оборачивались торжеством. Ночь в храме, несколько человек по очереди всю ночь читают псалтирь… на отпевании весь приход вместе… на кладбище встанет отец Алексей впереди всех, взмахнет кадилом, а мы идем за ним и за медленно плывущим гробом, и кажется, что ограждены куполом от всех кладбищенских неприятных дел, только Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас… И радостно жить, и не страшно умирать. Дефолт 98 года. Семья оказывается без денег и продуктов. Пожаловаться не успеваешь, даже осознать, как же дальше жить… а к тебе уже подходят и приносят крупу, консервы… И такая тонкая грань – с одной стороны ты сам отвечаешь за свою жизнь, не можешь перекладывать свою ношу на чужие плечи, сам должен решать свои проблемы… но, с другой стороны, готов откликнуться и бежать на помощь, и тогда оказывается, что и ты не останешься один в том, с чем, действительно, не в силах стравиться сам. Несколько семей приход постоянно кормил и поддерживал, пока они не вставали на ноги. Помогали выжить, находили работу. Нужен врач? Есть врач. Адвокат? Пожалуйста. В такой большой семье и маленькая не пропадет, если только будем крепко держаться за одежды Господа и друг за друга. Только такая сплоченная семья, которая крепко стоит на своих ногах, закаленная временем, в которой люди съели друг с Может быть, можно было сделать больше? Но приходит осознание, что мы сами – немощные, и только соборная жизнь помогает нам выстоять в этом мире, потому что каждый делится с другими. У кого-то есть деньги, и он жертвует их на нужды храма и благотворительность. У другого – таланты, которые находят здесь применение. У третьего много сил и энергии, и он бежит туда, где они сейчас нужны. А у четвертого ничего, только безмерная доброта, и люди греются в его беспомощной любви, которая, оказывается, может горы передвигать. А у кого-то нет ни сил, ни денег, только верность, и стоит этот человек на своем месте из последних сил… но знаешь, что он всегда будет рядом, сможет встать – встанет, не сможет, будет лежать и молиться за нас.

Из всего, чему учил нас наш духовный отец, это было самым главным. Никакая ссора или распря не допускалась. Иди и проси прощения, а не примирившись к причастию и не думай подойти. А если ситуация сложная, хроническая, то хотя бы кайся и кайся, и терпи и терпи… находи в себе силы … ищи свою вину… И только таким путем разрешались и разрешаются многие сложные ситуации и в приходе, и в семьях – по мере нашего смирения, терпения и упования на Бога. Потому что, как говорил наш отец, наш приход в храм может быть только богослужением, а никаким образом не должен сводиться к поиску решения своих житейских и внутренних проблем. А проблемы обязательно в свое время решатся, когда все станет на свои места, когда каждый из нас займет в приходе свое место и станет живым членом Церкви. Что еще помогало нам врасти в жизнь Церкви, действительно стать «живыми» ее членами, это паломничества. С первого года мы стали очень активными паломниками.

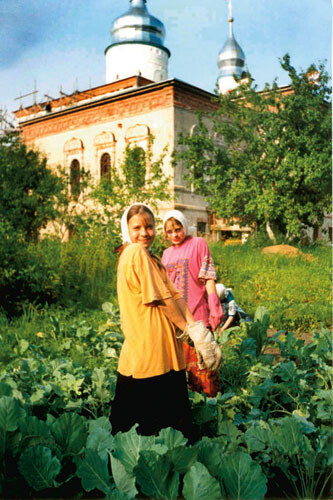

Эти поездки помогали иначе относиться и к домашним, храмовым, послушаниям. Как-то один новый прихожанин, сначала со всей душой кинувшийся делать дела, а потом уставший, сказал: «Ну, у нас же не монастырь…» И по-своему он прав. Тяжело совмещать работу и послушание в храме, заботиться о семье и трудиться для Бога. Но законы духовной жизни везде одни. Только взять дело надо по силам, то, с которым сможешь справиться… А ни с чем не можешь, то достаточно признаться себе в этом… И это бывает очень непросто. Родным стал для прихода Спасо-Елеазаровский монастырь, два года мы ездили туда работать большой группой вместе с

Вот что писали наши десяти - двенадцатилетние дети, вернувшись из монастыря: «Нам было легко работать, потому что мы были в святом месте, за нас молились, и мы работали не для себя, а для Бога и других людей, в помощь тем, кто жил в монастыре». «В Спасо-Елеазаровском монастыре мы научились не роптать, когда нам дают тяжелое послушание, меньше ссориться друг с другом, слушаться, терпеть обиды» «Что нужно, чтобы быть счастливым? Я знаю. Нужно только картофельное поле, озеро, хлеб с растительным маслом и храм». Недавно с грустью узнали, что почила настоятельница матушка Елизавета, которая принимала нас, как родных, давала Но не одними трудовыми свершениями наполнена церковная жизнь, бывают и праздники. И праздников, как известно, в Церкви много, если даже традиционное приветствие православных – «с праздником!». Всех, конечно, не перечислишь, но есть и особо памятные. Праздничные трапезы после ночных служб стали устраивать с 1998 года. Еду приносили с собой и сразу ставили на столы, их длинные ряды представляли собой своеобразную коллекцию из обеденных, письменных и самых разнообразных по конструкции и степени ветхости. Усаживались на такие же разнокалиберные стулья, лавки, табуретки, какие-то матрасы на ножках. А народ все идет и идет. Кому не хватило места, размещаются в кухне на ящиках. Отец Алексей отдает кому-то из гостей свой стул, находим ему новый, но и он переходит к очередному гостю, а батюшка устраивается на низком ящике, так что над столом видна только его кудрявая голова. До утра трапезная гудит радостными разговорами, тостами, смехом и песнями. Гости подходят всю ночь, из Ивановского монастыря, из Владимирского храма, а уже под утро приходят владимирские певчие, став последним чарующим музыкальным аккордом самого большого и любимого праздника – Пасхи Христовой.

В канун поста мы собираемся в храме на чин прощения. В этот день стараются придти все, как же можно пропустить возможность за весь долгий год попросить прощения у всех и за всё. А однажды решили после службы собраться на блины и вместе заговеться. С тех пор совместная «масленица» стала традицией. И вот вечерняя служба, в храме темно и торжественно, в первый раз – черные облачения… Господи Сил, с нами буди… попросили друг у друга прощения, поплакали, обнялись, а потом в трапезную есть блины. Настроение сказочное, тебя все простили, и ты всех простил, простил то, что может быть долго носил в душе и никак не мог развязать этот узел… вот будет прощеное… и тогда… ну просто невозможно будет не простить, когда этим наполнен воздух в храме – простите меня, грешного… И несем эту радость за стол, и едим блины, и смеемся, а утром – первая Преждеосвященная, и – вперед по колдобинам и рытвинам Великого поста… Страстная проходила на службах в храме. О том, чтобы самим печь куличи не было и речи, это осталось в той, доцерковной жизни. В Великую пятницу, когда настроение соответствует этому тяжелому горькому дню, наваливается основная работа… дочищаем, домываем, а дома до утра дошиваем новое красное облачение, то самое «умопомрачительно красивое», по очереди читая вслух правило и заветные кафизмы. Два часа поспать и – на службу Великой субботы, самую любимую в году, не считая, конечно, Пасхи… и блаженно вздремнуть на паремиях… Так незаметно, среди служб и трудов, покаяний и бунтов стремительно приближается Пасха, чтобы освятить своим светом и наполнить трепетным ожиданием нового пасхального чуда весь предстоящий год. Но в середине поста, или ближе к концу, это уж как выпадет, ждет нас еще один большой праздник – именины настоятеля. Именно с него началась традиция приходских концертов. Однажды решили порадовать настоятеля в день ангела не дорогими подарками, а своими талантами. Оказалось, что можем мы не мало, и отец Алексей предложил организовать отдельный музыкальный концерт.

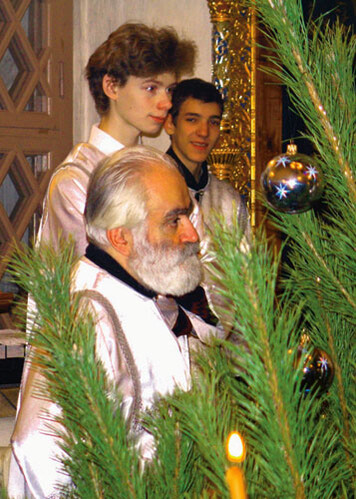

Празднование Нового года – искушение для православных, ведь идет пост, но что если встретить его в храме? В 2000 году к двенадцати часам мы собрались на первую ночную новогоднюю службу. Народ праздновал начало нового столетия, впервые запускали петарды, и вокруг храма громыхало так, словно на улицах идет война. А мы – за толстыми стенами в полумраке и тишине храма, как первые христиане в своих катакомбах, служим литургию… Уже десятый год мы собираемся в храме в новогоднюю ночь и каждый раз переживаем это живое и яркое чувство, что Церковь – корабль спасения, на котором мы укрылись от громыхающих за стенами бурь этого мира. Тихо, мирно, надежно… помоги, Господи, прожить этот год без греха… И так год за годом закреплялись лучшие традиции, рос и духовно взрослел приход, и сам храм постепенно менял свой облик. До 1997 года службы проходили только во Владимирской приделе, а в Троицком, отгороженном сплошной стеной, до самого купола высились леса, и не прекращались работы. В канун Великого поста мы ожидали его открытия, мыли окна, алтарь… но все равно оно ошеломило нас. Вошли в храм и выдохнули, – какая красота! Вместо глухой стены – просторная арка и еще две маленьких по бокам. Храм словно раскрылся, распахнулся нам навстречу, казалось, что в нем изменился сам воздух, что стало легче дышать.

Несколько лет, до 2002 года, Троицкий иконостас был более чем скромным, о том, что у нас когда-нибудь будет новый «настоящий» иконостас, мы даже не мечтали и планов таких не строили, настолько это превосходило наши возможности. Все произошло, как всегда, неожиданно и чудесно: прихожанином храма стал человек, который мог и захотел пожертвовать храму сумму, достаточную для написания иконостаса. А мы уже привыкли к своему… нам нравилась его простота и белые стены вокруг. Казалось, что новый не очень-то и нужен… только лишние хлопоты… и так хорошо… ведь ничто не мешало нам здесь молиться, трудиться и любить друг друга… Но отец настоятель наше мнение не разделял, и в конце концов, как всегда, оказался прав. Новый иконостас был великолепен! Правда, на его создание потребовалось несколько лет.

В воскресение 23 октября в день памяти прп. Амвросия старца Оптинского прошло первое архиерейское богослужение, совершенное в Троицком храме после его восстановления. Возглавил его Высокопреосвященный Алексий, архиепископ Орехово-Зуевский, викарий Московской епархии. Ему сослужили благочинный Богоявленского благочиния архимандрит Дионисий, клирики храма, и гости-священнослужители других храмов. Перед Литургией архиерей освятил наш новый иконостас. Это было уникальное событие в истории храма, в котором епископ не служил многие десятки, а может быть, и несколько сотен лет. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия настоятель храма, второй священник, староста и благодетель храма были награждены церковными наградами: протоиерей Алексей – орденом святителя Иннокентия Московского III степени, иерей Николай – медалью преподобного Сергия Радонежского, староста храма Владимир Хазанович – орденом преподобного Сергия Радонежского, а Сергей Георгиевич Ходасевич, чьими стараниями установлен иконостас центрального алтаря, получил патриаршую грамоту. Казалось бы, главное сделано… Но работа что называется «по мелочи» продолжается до сих пор. Да не такие это и мелочи: пишутся новые иконы, создаются к ним резные киоты, шьются хоругви… в общем, приходит понимание, что всех дел никогда не переделаешь… Не меньше хлопот доставлял так называемый «приходской дом», как мы любовно называем полуподвальное помещение трехэтажного дом, когда-то принадлежавшего храму. Долго руки не доходили до хорошего ремонта, слишком большого внимания требовал храм. А тем временем отсыревали стены, и их постоянно приходилось подмазывать и белить, лопались трубы то на одном, то на другом этаже над нами, так что авралы и ремонты тоже стали хорошей традицией нашего прихода. В одной половине нашего подвала жили сторожа, хранились вещи, занимались дети, отдыхали уставшие – все попеременно, а иногда и одновременно. А в другой, трапезной, проходила вся жизнь прихода. У священников долгое время не было даже своей кельи. Но, наконец, и о них позаботились: поставили перегородки, выделив келью священников, а заодно – комнату для сторожей, детскую и бухгалтерию. Правда, в келье стоял общий компьютер, и постоянно толклись те, кому нужно поработать, а в проходной детской проходила их шумная детская жизнь. И в рождественскую ночь отцы тщетно пытались отдохнуть перед утренней службой, пока под окнами весело расходились по домам радостные прихожане, а под самой дверью подростки играли на гитаре и пели свои молодежные песни. Постепенно изменилась и трапезная: исчезли разнокалиберные столы и стулья, в кухне – новая плита и горячая вода, стены украсили картины наших прихожан-художников. А в библиотеке, которая заняла одну из стен, мы видим знакомые имена: протоиерея Алексея, его книга «Тайна примирения» составлена из приходских бесед; Алексея Лызлова, нашего прихожанина, выучившего датский язык, чтобы переводить Серена Кьеркегора. Собрана и детская библиотека, а недавно в ней открылся новый отдел – видеотека для детей. Дети с самого начала были нашей проблемой, заботой и радостью. Но о них можно написать отдельную книгу, поэтому просто вспомним несколько эпизодов из жизни «детского прихода».

На праздник ждали родителей, но неожиданно собрался весь приход… В зале тесно и душно… но радостно: наши спектакли стали праздником не только для детей, но и для взрослых. У юных артистов не очень получается управляться с большими куклами, и батюшка предлагает, – а пусть участвуют и родители. И в следующем спектакле взрослые играют так же увлеченно, как и их дети.

– Что, молитва такая короткая? Давайте прочитаем ее три раза…

Конечно, если лагерь приходской, то в нем должно быть трудно и радостно. Без трудностей – не будет настоящей радости, а без радости – какое же это Православие… После завтрака раздаются послушания, и только после их выполнения мы садимся на велосипеды и едем за приключениями. Сначала приходилось долго ждать: один уже закончил мыть посуду, а другой еще возится с мытьем пола… Но быстро поняв, что счастье в их руках, начинают крутиться быстрее, и наконец, звучит долгожданное: «Тебе еще долго? Давай я помогу…» Детям интересно быть самостоятельными, а значит, придется быть и ответственными. Каждый вечер, обсуждая планы на завтра, мы прикалываем к газете новый листочек: «Ура! Завтра мы идем на охоту! Что нам надо взять с собой: аптечка, питьевая вода…» и назначаются ответственные. На поляне всех быстро разморило от жары. – А вода у нас есть? – Не знаю… спроси того, кто за нее отвечает…ах, забыл?... ну значит, воды нет… А на следующий день нет аптечки… или забыли колышки для палатки… Но вот в один из последних дней приезжает в гости старшая сестра, и детям неожиданно разрешают поехать с ней на пруд. Они скрываются в доме и через пять минут по одному вылетают на крыльцо, надевая свои маленькие рюкзачки и отчитываясь на бегу: «Воду взял… полотенца взял… аптечку взял…» Вскакивают на велосипеды, рассчитываются по номерам: первый… второй… третий… все! Поехали!… и скрываются за углом. А мы стоим, оторопело глядя им вслед, и думаем: вот оно, родительское счастье. Каждый должен сдать зачет на разные умения: разжечь костер, поставить палатку, спасти утопающего, приготовить завтрак С такой командой уже можно ехать и на «необитаемый остров». И они отлично справляются с походной жизнью. Хозяйство ведет десятилетняя девочка, единственная в лагере, очень рачительно выдавая продукты дежурным, но иногда балуя мальчиков лишней конфеткой. Приехавший в гости настоятель спрашивает: а как у вас с дисциплиной? Да, пожалуй, нет у нас никакой дисциплины… Мы так заняты, что нам просто некогда о ней думать. И неплохо бы заменить ее – послушанием, то есть совместной жизнью на основе доверия и любви. – А как вы будете нас наказывать? – спрашивают в первый день. – Никак… а зачем? Я обещаю вам интересную жизнь, но если вы не хотите, я не буду вас заставлять… живите, как хотите. Велосипеды и лодки дают свободу передвижения, расширяют доступный мир, а главное – сплачивают в организованную группу. «Привет, рокеры!» – узнают нас поселке. А когда мы поем на лодках, с берегов подхватывали песни и машут нам руками, и мы чувствуем – мы отряд! Режим устанавливаем общим голосованием. По ночам играем в военные игры, но когда перед сном у костра начинаем читать Хроники Нарнии, дети сами отказываются от игры, чтобы послушать еще одну главу. Никого наказывать так и не пришлось, хотя проблем было много. Каждый день на больших и маленьких жизненных ситуациях приходилось решать: как правильно поступить… умеем ли мы дружить, прощать, нести ответственность за общую жизнь… вместе мы или каждый сам по себе.

После лагерной подготовки мы удивляли монастырских сестер: «Надо же… московские дети и так работают… и не жалуются»… А вот исключить лидерство и соперничество удавалось не всегда. Но был и день, который запомнился, как «прощеное воскресенье». После ссоры и драки на футбольном поле приходится сесть на велосипеды и вернуться домой. На террасе собирается детский военный совет, и решение приходит простое и однозначное: «Мы решили, кто виноват, пусть сидит дома, поехали скорее обратно заканчивать игру!» – И как вы это себе представляете – мы будем играть, а он тут один плакать? А ведь недавно, когда делали флаг, говорили – дружба до крови… Дети в полной растерянности… ведь все так хорошо придумали… и что же теперь делать?.. – А разве вы так не поступали? Вот ты… и ты… а ты разве не… В этот момент из-за двери появляется виноватый: «Ребята, простите меня, я был не прав»… И тут происходит неожиданное: Эти дети уже выросли, подрастает следующее поколение. Иногда, вспоминая, думаешь, – не напрасно ли все было, все наши праздники, занятия, лагеря? Но вот как вспоминает свое детство священник нашего храма отец Александр: «Воцерковлялись наши родители, воцерковляли нас. Церковная жизнь тогда воспринималась как естественная, единственно возможная, но при этом все в церкви ужасно нравилось – не было мыслей, что может быть по-другому, да и по-другому просто не хотелось! Когда человек становится старше, все равно, ему и только ему решать оставаться ли в Церкви. При этом все юношеские блуждания-искания-болтания переживаются очень и очень тяжело. Но именно тогда яркое, хотя может часто и подсознательное, воспоминание о детской радости от пребывания в Церкви, помогает сделать правильный выбор». И есть надежда, что и нашим детям есть, что вспомнить, что где-то в душе сохранилась радость от чуда их «прощеного воскресенья». На этих станицах часто звучало слово «чудо». И действительно, жизнь православного человека полна чудес, но не внешних, а личных, о которых не расскажешь, но которыми, как памятными вехами отмечена духовная жизнь. Таким чудесным образом мы обрели веру, нашли свой храм и жили как-то… чудесно. Приход к вере каждого члена общины – это настоящее чудо, о котором можно писать отдельную историю. Но были у нас в храме и явные чудеса, о которых можно рассказать. Шестого сентября 1998 года в Сретенском монастыре города Москвы начала мироточить бумажная ксерокопия с литографии иконы Царя-мученика Николая. Икону стали переноситься из храма в храм для поклонения верующим, и наконец, летом 99 года, в день Святой Троицы, она добралась и до нас.

Уже зрячим он приходил в наш храм, сидел с нами в трапезной и все изумлялся и радовался происшедшему с ним чуду, и мы изумлялись и радовались вместе с ним, и не только чуду исцеления, но и промыслу Божиему, приведшему его к прозрению духовному. Все чудеса мироточения блекнут по сравнению с тем, что мы каждый день видим вокруг себя: люди, рожденные в СССР, воспитанные, как атеисты, находят Бога, восстанавливают разрушенные храмы, создают православные общины. Ведь наш приход – не единственный и уникальный, это только пример жизни конкретной общины, которых множество по всей России и по всему миру. Недавно отец Алексей был в Кении, мы слушали его удивительный рассказ о чуде обращения в православие негритянских народов, о подвижнической жизни владыки Макария, тридцать лет возглавляющего кенийскую православную Церковь. «Мы не ставим цели, чтобы обратились сотни тысячи человек, нам важно, чтобы удалось спасти хотя бы одну душу», – говорит владыка после совершения таинства Крещения семидесяти человек, практически целой кенийской деревни. А священник, которого мы хорошо знаем по его служению во Владимирском храме, отец Дионисий Поздняев, сейчас служит в православной миссии в Китае. Так в разных уголках земли повторяются первоапостольские времена. И наш храм скромно стоит в тихом московском переулке, внося свою скромную лепту в главное чудо – обращение человека и его жизнь в Боге. Надежда Сахарова |

|

Наш храм расположен по адресу: 109028, г.Москва, Хохловский пер., дом 14с5

Телефоны: +7(495)917-51-34, 916-00-96 e-mail: trinity-church@mail.ru |

Господь посылает по необходимости. Подросла община, появился и новый священник. Те, кто пришел из Владимирского храма хорошо знали Николая Николаевича Лызлова, председателя Владимирского братства.

Господь посылает по необходимости. Подросла община, появился и новый священник. Те, кто пришел из Владимирского храма хорошо знали Николая Николаевича Лызлова, председателя Владимирского братства. был избран народным депутатом и три с половиной года работал председателем подкомиссии «По вероисповеданиям и связям с религиозными организациями».

был избран народным депутатом и три с половиной года работал председателем подкомиссии «По вероисповеданиям и связям с религиозными организациями».  Так наш храм получил сначала дьякона, а потом и второго священника, а прихожане – добрейшего пастыря. Он признавался,

Так наш храм получил сначала дьякона, а потом и второго священника, а прихожане – добрейшего пастыря. Он признавался,  в алтарь, а за неблагоговейное отношение и небрежение очень легко лишиться этого почетного места – главного помощника священника на богослужении. Тем более, что при таком отношении алтарников стало много, на воскресных и праздничных службах – полный алтарь. Это потому, что стали привлекать отроков и обучать их алтарному делу. Наверное, тяжело священникам в алтаре в такой толкучке вместе с еще необученной и бестолковой молодежью… Но когда мы видим, как наши мальчики выносят свечи во время литургии, и какие у них торжественные и светлые лица, и знаем, как они дорожат своей приобщенностью к службе в алтаре, то невольно молимся: «Господи, дай терпения нашим отцам и дальше нести этот нелегкий труд воспитания наших отроков».

в алтарь, а за неблагоговейное отношение и небрежение очень легко лишиться этого почетного места – главного помощника священника на богослужении. Тем более, что при таком отношении алтарников стало много, на воскресных и праздничных службах – полный алтарь. Это потому, что стали привлекать отроков и обучать их алтарному делу. Наверное, тяжело священникам в алтаре в такой толкучке вместе с еще необученной и бестолковой молодежью… Но когда мы видим, как наши мальчики выносят свечи во время литургии, и какие у них торжественные и светлые лица, и знаем, как они дорожат своей приобщенностью к службе в алтаре, то невольно молимся: «Господи, дай терпения нашим отцам и дальше нести этот нелегкий труд воспитания наших отроков».

Но вот, священники служат, алтарники прислуживают в алтаре, клирос поет… А что же остальные прихожане, те, кого апостол Петр назвал – народ Божий, царственное священство? Под Церковью часто понимают священника, который на самом деле сам по себе, без народа Божиего, не имеет той силы молитвы, которую имеет Церковь при соединении всех верующих. А люди, приходя в Церковь и принося свои скорби и немощи, сами при этом могут Церковью не становиться. Принесли, заплатили, ушли, а Церковь – помолится…

Но вот, священники служат, алтарники прислуживают в алтаре, клирос поет… А что же остальные прихожане, те, кого апостол Петр назвал – народ Божий, царственное священство? Под Церковью часто понимают священника, который на самом деле сам по себе, без народа Божиего, не имеет той силы молитвы, которую имеет Церковь при соединении всех верующих. А люди, приходя в Церковь и принося свои скорби и немощи, сами при этом могут Церковью не становиться. Принесли, заплатили, ушли, а Церковь – помолится…

Этой же цели служили и наши беседы и трапезы: они сплачивали общину и помогали новым людям постепенно влиться в нее.

Этой же цели служили и наши беседы и трапезы: они сплачивали общину и помогали новым людям постепенно влиться в нее. должен жить, а приход – это мы. Каждый на своем месте вкладывал в дело все, что мог, а подчас и больше. Иногда налетали грустные мысли, – почему я кормлю в общем-то не голодных людей, когда дома у меня не всегда сытые дети… Но эти мысли отбрасывались… Если я не буду, то кто? И прекратятся наши трапезы? Это было невозможно даже представить.

должен жить, а приход – это мы. Каждый на своем месте вкладывал в дело все, что мог, а подчас и больше. Иногда налетали грустные мысли, – почему я кормлю в общем-то не голодных людей, когда дома у меня не всегда сытые дети… Но эти мысли отбрасывались… Если я не буду, то кто? И прекратятся наши трапезы? Это было невозможно даже представить. Сейчас мы понимаем, как нам несказанно повезло с приходским домом. Из того дома, который когда-то принадлежал храму, а потом стал жилым, нам достался только сырой, постоянно протекавший полуподвал с окнами над самой землей. … Два больших неуютных помещения с двух сторон от лестницы. Но именно это позволило нам иметь большую трапезную, в которую каким-то чудом всегда вмещались все желающие. Сначала там стоял один длинный стол, потом добавили второй, а потом и третий ряд, стало теснее, но никто не был обижен.

Сейчас мы понимаем, как нам несказанно повезло с приходским домом. Из того дома, который когда-то принадлежал храму, а потом стал жилым, нам достался только сырой, постоянно протекавший полуподвал с окнами над самой землей. … Два больших неуютных помещения с двух сторон от лестницы. Но именно это позволило нам иметь большую трапезную, в которую каким-то чудом всегда вмещались все желающие. Сначала там стоял один длинный стол, потом добавили второй, а потом и третий ряд, стало теснее, но никто не был обижен. Профессор Александр Леонидович Дворкин появился у нас в 1998 году. Он познакомился с отцом Алексеем на судебном процессе с сектантами, где они оказались «соответчиками», пришел в храм и остался, став нашим прихожанином и чтецом. Александр Леонидович – человек достаточно известный, доктор философии, кандидат богословия, заведующий кафедрой сектоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Он возглавляет Центр религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея, епископа Лионского, и по традиции свой праздник, день памяти св. Иринея работники центра отмечали в нашем приходе.

Профессор Александр Леонидович Дворкин появился у нас в 1998 году. Он познакомился с отцом Алексеем на судебном процессе с сектантами, где они оказались «соответчиками», пришел в храм и остался, став нашим прихожанином и чтецом. Александр Леонидович – человек достаточно известный, доктор философии, кандидат богословия, заведующий кафедрой сектоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Он возглавляет Центр религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея, епископа Лионского, и по традиции свой праздник, день памяти св. Иринея работники центра отмечали в нашем приходе. другом не один пуд соли, может помочь и еще кому-то… И тогда естественным образом открывается и такая возможность. И вот уже собирают вещи для неимущих… ездят в детские дома… берут опеку над сиротами… отправляют посылки заключенным…

другом не один пуд соли, может помочь и еще кому-то… И тогда естественным образом открывается и такая возможность. И вот уже собирают вещи для неимущих… ездят в детские дома… берут опеку над сиротами… отправляют посылки заключенным… Когда наш храм был еще в развалинах, в развалинах лежали и монастыри. Оптина пустынь, Иверский монастырь, Нилова пустынь… Дивеево… Спасо-Елеазаровсий монастырь… везде не хватало рабочих рук, и очень охотно принимали паломников, желающих поработать. Обстановка везде была простая и гостеприимная. Живите – в гостинице, питайтесь – в трапезной тем, что Бог пошлет… ну, и трудитесь, куда поставят. И первое правило было такое – послушание не выбирают, его получают и несут. Приходилось работать и в трапезной, и в прачечной, и на огороде. Мужчины больше строили, таскали и рубили. В пять часов подъем – и на службу, оттуда на работу и снова на службу…

Когда наш храм был еще в развалинах, в развалинах лежали и монастыри. Оптина пустынь, Иверский монастырь, Нилова пустынь… Дивеево… Спасо-Елеазаровсий монастырь… везде не хватало рабочих рук, и очень охотно принимали паломников, желающих поработать. Обстановка везде была простая и гостеприимная. Живите – в гостинице, питайтесь – в трапезной тем, что Бог пошлет… ну, и трудитесь, куда поставят. И первое правило было такое – послушание не выбирают, его получают и несут. Приходилось работать и в трапезной, и в прачечной, и на огороде. Мужчины больше строили, таскали и рубили. В пять часов подъем – и на службу, оттуда на работу и снова на службу…

возможность жить внутри монастыря общей жизнью с сестрами, но и спрашивала строго, как с родных. Вечная ей память.

возможность жить внутри монастыря общей жизнью с сестрами, но и спрашивала строго, как с родных. Вечная ей память. Но начинается он намного раньше, сначала мы радуемся посту. Можно ли назвать праздником Великий пост? Но именно так мы ждали его весь год и радовались с его приближением: «Ура! Скоро пост!»

Но начинается он намного раньше, сначала мы радуемся посту. Можно ли назвать праздником Великий пост? Но именно так мы ждали его весь год и радовались с его приближением: «Ура! Скоро пост!» Музыкантов в приходе много: пианисты, скрипачи, виолончелисты, певцы. Все было «по серьезному»: приглашения, программки, цветы и угощение…. И с тех пор два раза в год музыканты прихода и их друзья «отчитываются» перед приходом в своих творческих достижениях. Программа становится все серьезнее и разнообразнее: средневековая музыка… незаслуженно забытый композитор Артур Лурье… грузинский многоголосный хор… Радостные и теплые праздники устраивали нам друзья прихода: ансамбль Лойко, группа Алексея Паперного, иконописец и бард Антон Яржомбек… Музыканты покорили даже жильцов дома, которых не всегда устраивало соседство с храмом и таким активным приходом: однажды во время концерта наши соседи зашли и робко спросили, можно ли и им послушать.

Музыкантов в приходе много: пианисты, скрипачи, виолончелисты, певцы. Все было «по серьезному»: приглашения, программки, цветы и угощение…. И с тех пор два раза в год музыканты прихода и их друзья «отчитываются» перед приходом в своих творческих достижениях. Программа становится все серьезнее и разнообразнее: средневековая музыка… незаслуженно забытый композитор Артур Лурье… грузинский многоголосный хор… Радостные и теплые праздники устраивали нам друзья прихода: ансамбль Лойко, группа Алексея Паперного, иконописец и бард Антон Яржомбек… Музыканты покорили даже жильцов дома, которых не всегда устраивало соседство с храмом и таким активным приходом: однажды во время концерта наши соседи зашли и робко спросили, можно ли и им послушать. Еще и иконостаса никого не было, только деревянная перегородка и две иконы, но мы были в восторге. После службы никто не хотел расходиться, стояли, разговаривали, привыкая к новому облику нашего храма, пока сторож, которому нужно было запереть храм, не стал нас потихоньку подталкивать к выходу.

Еще и иконостаса никого не было, только деревянная перегородка и две иконы, но мы были в восторге. После службы никто не хотел расходиться, стояли, разговаривали, привыкая к новому облику нашего храма, пока сторож, которому нужно было запереть храм, не стал нас потихоньку подталкивать к выходу. В апреле 2002 года начались работы по монтажу Троицкого иконостаса, к Великой пятнице установили Царские врата, нижний ряд и иконы пятничного ряда. И затем в течение нескольких лет писались писались иконы, монтировался ряд за рядом, и, наконец, в 2004 году были написаны и освящены последние великолепные иконы праздников и праотцев. К этому времени никто уже не сомневался, что наш иконостас самый замечательный, необыкновенный и любимый. В написании иконостаса участвовали лучшие иконописцы Москвы, некоторые из них стали нашими постоянными прихожанами, другие – друзьями прихода. Мы часто видим их на службе и на приходских праздниках.

В апреле 2002 года начались работы по монтажу Троицкого иконостаса, к Великой пятнице установили Царские врата, нижний ряд и иконы пятничного ряда. И затем в течение нескольких лет писались писались иконы, монтировался ряд за рядом, и, наконец, в 2004 году были написаны и освящены последние великолепные иконы праздников и праотцев. К этому времени никто уже не сомневался, что наш иконостас самый замечательный, необыкновенный и любимый. В написании иконостаса участвовали лучшие иконописцы Москвы, некоторые из них стали нашими постоянными прихожанами, другие – друзьями прихода. Мы часто видим их на службе и на приходских праздниках.  Подготовка к праздникам иногда бывает интереснее самого праздника, это такое творческое занятие, которое увлекает и сплачивает всех участников. Вечер в трапезной. Подростки матерят и красят декорации… кто-то за пианино разучивает праздничные песнопения… дети за ширмой учатся обращаться с куклами… даже сторожа включаются в работу, притаскивают детали для реквизита, и это сразу обсуждается, примеривается… и всем, и большим и маленьким, интересно и хорошо друг с другом.

Подготовка к праздникам иногда бывает интереснее самого праздника, это такое творческое занятие, которое увлекает и сплачивает всех участников. Вечер в трапезной. Подростки матерят и красят декорации… кто-то за пианино разучивает праздничные песнопения… дети за ширмой учатся обращаться с куклами… даже сторожа включаются в работу, притаскивают детали для реквизита, и это сразу обсуждается, примеривается… и всем, и большим и маленьким, интересно и хорошо друг с другом.  Детей поначалу было мало, и летние лагеря отец Алексей начал с «эксперимента на своих», а потом они менялись по мере взросления и воспитания детей, от жизни на даче до монастыря и палаточного городка на острове. Чем же отличаются православные лагеря от обычных? Не только же тем, что мы читаем утренние и вечерние молитвы… А молитвы, конечно читали, все по очереди вне зависимости от умения, и все терпели, когда медленно и запинаясь читал не очень опытный чтец. И вот на острове больного друга увозят на лодке к врачу, а остальные стоя перед сосной, на которой прибита иконка, читают молитву по соглашению о его выздоровлении.

Детей поначалу было мало, и летние лагеря отец Алексей начал с «эксперимента на своих», а потом они менялись по мере взросления и воспитания детей, от жизни на даче до монастыря и палаточного городка на острове. Чем же отличаются православные лагеря от обычных? Не только же тем, что мы читаем утренние и вечерние молитвы… А молитвы, конечно читали, все по очереди вне зависимости от умения, и все терпели, когда медленно и запинаясь читал не очень опытный чтец. И вот на острове больного друга увозят на лодке к врачу, а остальные стоя перед сосной, на которой прибита иконка, читают молитву по соглашению о его выздоровлении. На лагерной газете, куда мы каждый день наклеиваем и прикалываем заметки и новости нашей жизни, написано: «Любите друг друга, слушайтесь старших и не нойте, когда вам будет трудно». И мы стараемся исполнить все три завета.

На лагерной газете, куда мы каждый день наклеиваем и прикалываем заметки и новости нашей жизни, написано: «Любите друг друга, слушайтесь старших и не нойте, когда вам будет трудно». И мы стараемся исполнить все три завета. на костре… Однажды рано утром за стенкой – страшный гвалт, и громче всех крик: «Да тише вы все, давайте скорее молиться и готовить завтрак, я уже костер развела». Значит, надо не выходить, а дождаться, пока они, довольные и гордые, не позовут к столу. Они могут прожить самостоятельно…

на костре… Однажды рано утром за стенкой – страшный гвалт, и громче всех крик: «Да тише вы все, давайте скорее молиться и готовить завтрак, я уже костер развела». Значит, надо не выходить, а дождаться, пока они, довольные и гордые, не позовут к столу. Они могут прожить самостоятельно… В лесу по очереди пилим прямую сухую березку для мачты, выстроившись вдоль нее, поднимаем и все вместе тащим до дома, поняв на деле: что-то невозможно сделать в одиночку, и схалтурить, перевалить часть своей ноши на другого – тоже нельзя. Когда установили мачту, самим не верилось, что мы справились, – мачта с развевающимся на ней флагом оказалась выше нашего дома.

В лесу по очереди пилим прямую сухую березку для мачты, выстроившись вдоль нее, поднимаем и все вместе тащим до дома, поняв на деле: что-то невозможно сделать в одиночку, и схалтурить, перевалить часть своей ноши на другого – тоже нельзя. Когда установили мачту, самим не верилось, что мы справились, – мачта с развевающимся на ней флагом оказалась выше нашего дома. его главный и непримиримый противник протягивает руку: «И ты прости меня»… «И меня, и меня прости!» – подхватывают остальные и начинают просить прощения у правого, у виноватого, друг у друга, обниматься, целоваться… и так серьезно, так от души, как могут только дети. И стоишь, замерев, боясь спугнуть то настоящее и чудесное, что в этот момент происходит.

его главный и непримиримый противник протягивает руку: «И ты прости меня»… «И меня, и меня прости!» – подхватывают остальные и начинают просить прощения у правого, у виноватого, друг у друга, обниматься, целоваться… и так серьезно, так от души, как могут только дети. И стоишь, замерев, боясь спугнуть то настоящее и чудесное, что в этот момент происходит. После всенощного бдения, когда мы, как обычно, не расходимся, а ожидаем исповеди, отец Алексей с Александром Леонидовичем неожиданно торопливо вышли из храма, бросив на ходу: «Мы сейчас вернемся, мы за иконой…» Как за иконой… а мы? Мы тоже с вами! – разволновались прихожане и побежали следом. Икона в это время находилась в десяти минутах ходьбы от нас, в храме Петра и Павла, прихожане которого тоже не расходились после всенощной, чтобы проводить икону. А взбираясь по лестнице в верхний предел мы увидели, что подходят и прихожане Владимирского храма. Когда икону вынесли на улицу, образовался настоящий импровизированный крестный ход. Ее с пением пронесли по московским переулкам, а когда подходили к нашему храму, по стеклу начало течь миро. Отслужили молебен, по храму разносилось дивное благоухание, прямо на стекле киота, в который была помещена бумажная икона, выступали большие благоухающие капли. Хранитель иконы, сопровождавший ее в этих «путешествиях», говорил, что ни в одном храме икона не мироточила так сильно, как в нашем. Мы не относим это на счет какой-то особой благодатности нашего храма, просто так нам повезло – присутствовать при чуде. Мы видели, как у певчей с клироса на ее маленькой ламинированной иконке, освященной на иконе мученика, появилась огромная капля, и она растерянно и радостно держала ее в руке, не зная, что же с ней делать…

После всенощного бдения, когда мы, как обычно, не расходимся, а ожидаем исповеди, отец Алексей с Александром Леонидовичем неожиданно торопливо вышли из храма, бросив на ходу: «Мы сейчас вернемся, мы за иконой…» Как за иконой… а мы? Мы тоже с вами! – разволновались прихожане и побежали следом. Икона в это время находилась в десяти минутах ходьбы от нас, в храме Петра и Павла, прихожане которого тоже не расходились после всенощной, чтобы проводить икону. А взбираясь по лестнице в верхний предел мы увидели, что подходят и прихожане Владимирского храма. Когда икону вынесли на улицу, образовался настоящий импровизированный крестный ход. Ее с пением пронесли по московским переулкам, а когда подходили к нашему храму, по стеклу начало течь миро. Отслужили молебен, по храму разносилось дивное благоухание, прямо на стекле киота, в который была помещена бумажная икона, выступали большие благоухающие капли. Хранитель иконы, сопровождавший ее в этих «путешествиях», говорил, что ни в одном храме икона не мироточила так сильно, как в нашем. Мы не относим это на счет какой-то особой благодатности нашего храма, просто так нам повезло – присутствовать при чуде. Мы видели, как у певчей с клироса на ее маленькой ламинированной иконке, освященной на иконе мученика, появилась огромная капля, и она растерянно и радостно держала ее в руке, не зная, что же с ней делать… В один из этих дней в храм пришел слепой восьмидесятсемилетний полковник Александр Михайлович Вытегов. Диагноз врачей был совершенно безнадежный: отмирание клеток глазного дна, дальнейшее лечение бесполезно. Когда-то он был атеистом, царя-мученика называл «Николаем-кровавым», но услышав по православному радио “Радонеж” передачу о чуде мироточения иконы, в надежде получить исцеление пришел в наш храм и попросил подвести его к настоятелю. «Вы знаете, – сказал старый полковник, – я верю, что она меня исцелит». Отец Алексий ответил: «По вере твоей и будет это», подвел Вытягова к образу и накрыл его голову рушничком, пропитанным миром. На следующее утро Александр Михайлович проснулся, оглядел комнату и закричал, так что к нему сбежались все домашние: «Я вижу!».

В один из этих дней в храм пришел слепой восьмидесятсемилетний полковник Александр Михайлович Вытегов. Диагноз врачей был совершенно безнадежный: отмирание клеток глазного дна, дальнейшее лечение бесполезно. Когда-то он был атеистом, царя-мученика называл «Николаем-кровавым», но услышав по православному радио “Радонеж” передачу о чуде мироточения иконы, в надежде получить исцеление пришел в наш храм и попросил подвести его к настоятелю. «Вы знаете, – сказал старый полковник, – я верю, что она меня исцелит». Отец Алексий ответил: «По вере твоей и будет это», подвел Вытягова к образу и накрыл его голову рушничком, пропитанным миром. На следующее утро Александр Михайлович проснулся, оглядел комнату и закричал, так что к нему сбежались все домашние: «Я вижу!».