|

Главная » Наш приход » Раскол Церкви и его влияние на культуру

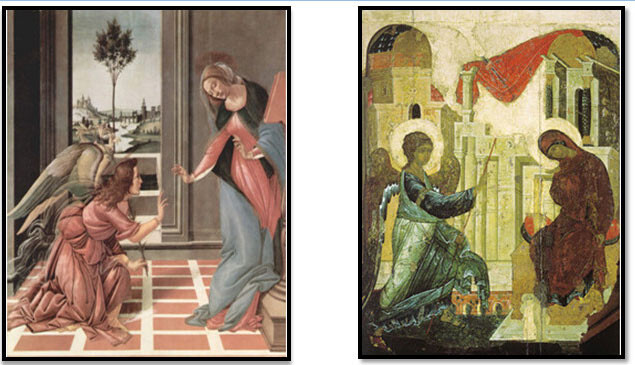

Тема моего доклада – каким образом раскол 1054 года, раскол Церкви на Западную и Восточную, повлиял на цивилизационные представления друг о друге, и на то, что сегодня происходит в мире. Мы привыкли со своей православной стороны очень пристально наблюдать за теми изменениями, которые претерпела западная Церковь за этот тысячелетний период: как западная Церковь отклонилась от истины, какие теоретические не православные догматы она принимала и как поменялась ее практика. В том числе и западное церковное искусство претерпело значительнее изменения и далеко отошло от иконописного образа. На востоке в православной Церкви в последнее тысячелетие привыкли воспринимать западный мир достаточно враждебно, особенно сегодня. Это описано и богословски, и искусствоведчески. Вспомним хотя бы, как сам Федор Михайлович Достоевский через князя Мышкина выразил свое отношение к западному миру и, в том числе, к католицизму, как таковому, который для него был хуже, чем атеизм, и даже рассматривался как предпришествие Антихриста. «Католичество римское даже хуже самого атеизма, таково мое мнение. Да! таково мое мнение! Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше: он искаженного Христа проповедует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного! Он антихриста проповедует, клянусь вам, уверяю вас!» В православном богословии существует отдельная дисциплина, сравнительное богословие, которая описывает то, что потерял западный мир в отрыве от восточного. Тем не менее, в западном мире сегодня происходит серьезное осмысление этого разрыва. Идет осмысление католическими богословами святоотеческого богословия восточной Церкви. И когда мы за границей заходим в католические храмы, обязательно видим там православную икону. На западе существуют целые иконописные школы, которые пытаются жить традицией востока. Есть попытки привнести восточную традицию даже в монашество. Таким примером является Шеветоньский бенедиктинский монастырь в Бельгии, который перешел на восточно-монашеский стиль и, в конечном итоге, подарил православию прекрасных монахов и богословов. То есть западный мир начинает для себя осознавать, что же он, лишившись полноты, потерял в этом расколе, причем понимать не только через богословие, но и через церковное искусство, потому что такой высоты церковного искусства, которого оно достигло в православии, а в конечном итоге и на Руси, конечно, нет нигде.

Но я бы хотел посмотреть на трагедию раскола с другой стороны: а чего лишился Восток в результате этого разрыва? Что потеряла цивилизация востока, наша Церковь и наша культура, оторвавшись от Запада? Прежде, чем я буду об этом говорить, я бы хотел привести цитату из Александра Шмемана, очень, мне кажется, точную. «Древней Руси не пришлось переживать долгого, сложного и часто очень мучительного процесса согласования культуры и христианства, христианизации эллинизма и эллинизации христианства, — процесса, которым отмечены пять-шесть веков византийской истории [у Древней Руси еще нечего было согласовывать]. У нее еще почти не было истории. Но это значит, что византийское христианство было воспринято Русью одновременно и как вера, и как культура и что, таким образом, присущий христианской вере максимализм оказался практически и одной из главных основ новой культуры. Принимая византийское христианство, Русь не заинтересовалась ни Платоном, ни Аристотелем, ни всей традицией эллинизма, которые и для христианской Византии оставались живой и жизненной реальностью. Византийской «культуре» древняя Русь не отдала ни частицы своей души, внимания, интереса. Историки подчеркивают, что, несмотря на обилие церковных и политических связей с Константинополем, Русь всей душой потянулась не к нему, а к Иерусалиму и Афону. К Иерусалиму — как месту реальной истории Христа, Его уничижения и страдания, и к Афону, монашеской горе, как к месту реального христианского подвига. Больше, чем все тонкости византийской догмы и всё великолепие византийского церковно-культурного мира, самосознание Руси пронзил образ евангельского, распятого и уничиженного Христа, а также образ героя-монаха, подвижника. Русское христианство удивительным образом началось без школы и без школьной традиции, а русская культура как-то сразу оказалась сосредоточенной в храме и богослужении. Конечно, начала создаваться и русская христианская культура. Но одно дело, когда храм строится в центре древнего, отягощенного культурой греческого города, в котором одной из задач храма оказывается соединение культуры с христианством, «христианизация» ее, — и совсем другое, когда этот же храм оказывается всем — и верой, и культурой. А именно так случилось на Руси. Ее культура, подлинная культура, оказалась сосредоточенной в храме, в котором ее сутью стало так сказать «самообличение», призыв к максимализму, требующему отказа от «мира». Всё подлинное, прекрасное и великое в древнерусской культуре есть одновременно и призыв уйти, отказаться, отрешиться. Если же не уйти, то отдать свои силы построению некоего последнего, совершенного, всецело устремленного к небу и небом живущего «царства», в котором всё, без остатка, подчинено «единому на потребу». Так максимализм стал судьбой русской культуры и русского культурного самосознания. Культура как «мера», культура как «граница» и «форма» — меньше всего вдохновляла его и в прошлом, и в последующее время, когда непосредственная связь между христианством и культурой оказалась оборванной. В каком-то смысле можно даже сказать, что у нас в России не возникло, не образовалось самого понятия культуры как совокупности знаний, ценностей, памятников, идей, совокупности, передаваемой из поколения в поколение для сохранения и преумножения, а одновременно и как мерила творчества. Потому что христианская культура, нашедшая свое выражение в храме, в богослужении и в быте, по самой своей природе оказалась чуждой идее развития и творчества, стала сакральной и статической, исключающей сомнения и искания, — никакой же другой культуры у нас больше не было.

Действительно, Русь и Россия, как ее продолжение, всегда предстает, как икона, как образ, который тяготеет к исключительному церковному восприятию. Сам образ Святой Руси – уже иконописен и иконографичен. Долгое время на Руси не было никакой светский культуры. Образ религиозный, связанный с человеком и его отношением к небу, всегда строго каноничен, строго церковен, он всегда заключен в рамках церковной культуры. Русская Церковь развивалась таким образом, что первые два века своего существования она имела возможность общаться с уже практически падшей Византией, с умирающей культурной империей. Существовала только иерархическая преемственность, никакого культурного преемства она дать не могла. После взятия крестоносцами Константинополя в 1204 году Византия как культурный центр исчезла окончательно. Русь оказалась в тяжелом положении: с одной стороны – соседство с Османской империей, с другой стороны – долгий период татаро-монгольского ига. Культура на Руси не могла развиваться даже в свободных городах, таких как Псков и Новгород. И, тем не менее, творческая мысль человека ищет выход за границы канонической церковной культуры. Культура занимает свое место в жизни человека, и место это строго иерархично в устроении личности. Это место можно было бы определить как некую интеллектуально-душевную сферу, некий покров души. Другими словами, культура способствует правильному душевному устроению и, естественно, душа человека жаждет этой пищи, ищет возможность наполнить эту сферу. Людям хочется говорить о Боге, о Христе, не только церковным языком, и возникает иная, народная, культура. Слагаются народные стихи и песни, пишется так называемая «Голубиная книга», сборник народных духовных стихов, «Хождение Богородицы по мукам», и наверняка, множество других, не записанных или не дошедших до нас религиозных народных произведений. Но Церковь их не принимала ни как искусство, ни как источник возможного развития, они тут же попадали в разряд апокрифических, если не еретических, и существовали в некоем андеграунде. На Западе же, наоборот, искусство выходит за рамки Церкви. С одной стороны, икона там пропала, образ исчез, идет возвращение к иным формам осмысления мира, но, с другой стороны, происходит постоянный диалог культуры и Церкви. На Западе развивается философия и богословие, Фома Аквинский начинает искать основы христианства в Аристотеле, чтобы в этот момент перегнать даже арабов, которые занялись Аристотелем. Христианская философия развивается не только в рамках богословия, но именно как философия. Появляются такие мыслители, как Эразм Роттердамский, Скот Эриугена и много других именно религиозных философов. Западные богословы начинают заниматься культурой, и богословие и культура неожиданно соприкасаются. Те же люди, которые мыслят себя богословами, могут быть одновременно и светскими поэтами. Так, например, средневековый философ-схоласт и теолог Пьер Абеляр, был одновременно поэтом и музыкантом. Бурное развитии светского на Западе происходит за счет духовного. Религиозное остается на периферии, это то, что они теряют, что не дает осмысления культуре. Но, тем не менее, разговор о Боге ведется не только внутри Церкви, не только в рамках богослужения, в рамках церковной и религиозной культуры, но появляется культура, как феномен, настоящая культура в нашем понимании слова, которая развивается и передается по наследству следующим поколениям. Русь же оказывается совершено замкнутой, закованной в церковных рамках. Возможность творческого самовыражения может осуществляться только в рамках религии. Вот Иоанн Грозный, очень одаренный человек с большим творческим потенциалом, а выразить он это может только церковными средствами. Хочет он песню написать, а пишет Херувимскую. Хочется ему с Курбским поспорить, а он пишет ему богословский трактат. То есть он спорит с противником, как богослов, а если сочиняет музыку, то только церковную, все другое невозможно. Более того, происходит более глубокий процесс: иконой становится все, то есть все в жизни людей имеет тяготение к становлению иконой. Это хорошо видно из прекрасной книги Павла Алепского «Путешествие Патриарха Антиохийского Макария ко двору Алексея Михайловича». Павел Алепский, сын патриарха Макария и дъякон Антиохийской Церкви, описывает жизнь Руси еще до раскола, где вся эта жизнь – сплошная икона. Каждое движение человека, каждый его выход в мир становится подчиненным строгим образцам. Если ты нарушаешь этот иконописный извод своего быта и жизни, ты тут же наказуешься. Царь Алексей Михайлович своих бояр, которые не вышли на богослужение в первый день Великого поста, лично сбросил в Москву-реку, избив сначала кнутом. У самого Алексея Михайловича от поклонов постоянных были шишки на коленях. И когда такой человек, как патриарх Никон, человек барочного мировоззрения, западного живого взгляда на мир, пытается что-то изменить, его действия воспринимаются, как нарушения канона, как борьба с иконой, потому что иконой становится быт, иконой становится двоеперстие, иконой становится распорядок дня, форма одежды, бороды у мужчин и сарафаны у женщин, все становится этой иконой. И малейшее отступление воспринимается как разрушение Церкви и жизни во Христе.

Очень показательна замечательная история с митрополитом Митрофанием Воронежским, которая очень хорошо раскрывает наш православный архетип, до сих пор существующий в сознании востока. Петр украшает свой дворец фигурами античных статуй, а Митрофан на полном серьезе не идет с ним встречаться и не принимает у себя, потому что считает их идолами. И Петр смиренно убирает скульптуры, хотя понятно, что он воспринимает их как произведения искусства, не имеющие никакого отношения к религии. Мы читаем и думаем – вот она, борьба за веру. Хотя сейчас это даже смешно, сегодня – это глупость или нелепость… Да и в то время, когда прошло уже две тысячи лет со смерти этих богов, как можно таким образом воспринимать Венеру Милосскую или Апполона... Но Митрофаний – человек своего времени, он вырос в понимании, что всего, что существует за пределами Церкви, – не существует, что изображение божественного – это или икона, или идол. А если идол, значит – бес. Для святителя скульптуры, к которым мы сейчас так спокойно относимся, – это хула на Бога, оскорбление его религиозных чувств. Но при соприкосновением с западом в России вдруг рождается культура, причем так ярко, таким фантастическим взрывом! Державин, Ломоносов, просто золотой девятнадцатый век! Эта культура рождается именно оттого, что этот культурный импульс, понимание того, что говорить о человеке и о Боге можно не только в рамках иконы, а в рамках иных понятий, оказываются очень хорошо восприняты. Семена культуры упали на благодатную почву: она еще богословская, иконописная, жизнь настоящая духовная, с глубокими размышлениями о Боге, несмотря на сильный спад религиозного самосознания русского народа после раскола. На этом фоне рождается русская религиозная мысль, русская философия.

Светские художники начали осмыслять религиозные темы. Картина Александра Иванова «Явление Христа народу», произвела эффект разорвавшейся бомбы. Хотя она еще носит на себе иконописный канон, картина вызывала в публике шоковое состояние. Народ ходил на эти выставки огромными толпами, как ходили на первые выставки Пикассо или Сальвадора Дали в Советском Союзе. Среди людей, которые встречают Христа, Иванов изображает живых персонажей, в том числе Николая Васильевича Гоголя. Еще сильнее пошатнул традиции и отошел от каноническо-религиозной догмы Николай Ге. Христос на его картинах все более принимает образ обычного смертного человека без сияния нимба и позолоты. Его картина «Что есть истина?» (Христос и Пилат) во многом отсылают нас к картинам Босха. Она была представлена на 18-й передвижной выставке и личным приказом Александра III запрещена к показу. Еще более новаторская работа - одна из последних работ – «Голгофа».

Апогеем «страстного цикла» Никоная Ге стала картина «Распятие». В первый день выставки она была запрещена к экспонированию, и Ге выставлял ее у своих знакомых. В нетрадиционной манере работали и такие художники, как Крамской, Васнецов, Врубель.

Рождается новая архитектура. Храмы начала XIX века начинают строить в стиле модерн, ар-нуво, и это в тот момент, когда католическая Церковь воспринимала ар-нуво как искусство антихристианское, усматривая в нем эзотерические и эротические мотивы. Первым произведением русского модерна считается Храм Спаса Нерукотворного в селе Абрамцево, спроектированный Васнецовым. Большое количество храмов в новорусском стиле создал замечательный архитектор Алексей Щусев.

Но начинает развиваться новое искусство, которое выходит из андеграунда. Так в России развивается нонконформизм, концептуализм, русский авангард – искусство людей, которые вдруг начинают вырываться за рамки иконы. Они тоже еретики, конечно, но с советской точки зрения. Происходит ровно то же самое: все, что выходит за рамки канона, становится еретическим, диссидентским, что невозможно совместить с социалистическим каноном. Но это поиск людей, в том числе и поиск Бога. И из этого искусства вышли сегодня многие современные иконописцы. А что же происходит с христианами? Христиане долгое время были лишены вообще какой бы то ни было иконы: они не воспринимали икону социалистическую, но были лишены и возможности храмового творчества. Жажда духовной жизни выражалась в поиске старой модели боговосприятия и иконопочитания. И когда появилась возможность, и христиане пришли в Церковь, новообращенная интеллигенция первым делом стала отрицать культуру. Сжигали книги Льва Николаевича Толстого, выбрасывали его на помойку, потому что он не принят Церковью. Началась жесточайшая критика Возрождения на Западе, потому что это не икона, так нельзя изображать Христа и Божию Матерь.

То есть началось такое антикультурное движение, которое в течение по крайней мере первого десятилетия 90-х годов очень ярко ощущалось, как неприятие культуры, как нежелание ничего общего с культурой иметь. Причем, это исходило от людей, которые считали себя интеллигенцией, которые на этой культуре были воспитаны, книги читали, в музеи ходили, которые знали, с чем они борются.

Помните это замечательное рассуждение князя Мышкина, который видит в швейцарском музее картину Гольбейна, на которой изображен распятый Христос. От этого и веру можно потерять, – говорит он. Оказывается, о Христе можно так говорить, что это всколыхнет тебя изнутри, что это становится вопросом твоей веры. Ты смотришь на Христа определенным образом и можешь потерять свою веру, если она основана на каких-то четких параметрах, совершенно тобой не отрефлексированных, не понятых и не продуманных. Такую веру можно потерять, глядя на такого Христа, не знакомого тебе, без оклада, без нимба. И такая вера, воспринята без размышлений, без муки, часто теряется. Может быть, даже естественно, что глубокое обращение ко Христу, связанное с самым серьезным переосмыслением всех прежних ценностей, влечет за собой резкое отвержение прошлого; это характерно для неофитства, более того – временный отказ от светской культуры имеет смысл как аскетическое упражнение, доступное и полезное мирянам (например, постом не ходить в театр, не смотреть кино, не читать развлекательную литературу). Но при этом следует принять во внимание, что суть православной аскетики – в отказе от вещей, которые сами по себе могут быть вполне хороши; мы отказываемся от них не с гримасой отвращения и с неприязнью, переходящей в ненависть, а с радостью, потому что получаем при таком отказе возможность, не сосредоточиваясь на преходящем, серьезнее и глубже устремить свое внимание к вечному. Хотя западное искусство далеко ушло от иконы, но Христос и Его образ, и вообще религиозные образы, стали предметом рассуждения, размышления и философов, и художников, которые этот образ осмысливают не как Богочеловеческий, а как человеческий, но, конечно, с пониманием, откуда Он пришел. А у нас на востоке, как мне кажется, существует еще не изжитое внутреннее неотрефлексированное монофизитство: огромное недоверие ко всему человеческому. И поэтому образ христианина мыслится, прежде всего, как образ монашеский. У нас большинство канонизированных – это преподобные и практически нет канонизированных мирян, которые бы жили нормальной жизнью, работали, имели детей. У нас почти нет канонизированных священников: они же были женаты, ну, какая тут святость. Мы говорим, что Христос–Богочеловек, но подразумеваем, что Бог – с большой буквы, а человек – с маленькой. А ведь и Бог с большой, и Человек – с большой. Во Христе две природы, и они равны. И вот, когда Христос изображается, как человек, Который принял плоть, прошел этим путем, страдал, мучился и плакал, как человек, Который обладает полнотой человеческого тела, вдруг выявляется людьми, которые во Христе ищут человеческого, не найдя еще божественного, это воспринимается нами в своем большинстве, как недопустимая вольность, как хула, как оскорбление. Такой образ отторгается, потому что это не икона. Но это Христос. А если Христос не икона, тогда это ересь и богохульство. Вот какая проблема сегодня стоит перед нами. Само противопоставление православной и всякой иной культуры может привести верующего человека к боязни скомпрометировать себя в глазах единоверцев любовью к светской литературе, поэзии, живописи, музыке, театру. Поэтому неофитская оценка мировой культуры зачастую бывает похожа на инквизиторскую ревизию, после которой ни одно великое творение не имеет права на существование в жизни православного христианина. В прошлом месяце российское общество всколыхнула такая история. Православная молодежь, которая мыслит себя защитниками веры пришла на выставку в Центральный выставочный зал, где выставлялись художники неоконформисты хрущевской эпохи. Они были художниками подпольными и гонимыми, и среди них – выдающийся скульптор еврейского происхождения Вадим Сидур, человек необычайного таланта и огромной внутренней свободы. Его скульптуры известны во всем мире. Одной из тем работ Сидура было осмысление образа Христа. Он о себе говорил, что он атеист, но верует во Христа, как в человека. И поэтому его образ Христа максимально приближен к тому, что случается с человечеством в Его истории. По многим его произведениям видно, что он Бога искал. Очевидно, что Христос для него был образом очень дорогим и близким.

На этой выставке православные активисты были возмущены, что на его скульптуре о снятии с креста Христос изображен с очень крупным мужским органом. Это так их взбесило, потому что они увидел в этом хулу на Христа, и они разрушил несколько произведений искусства под предлогом того, что они оскорбляют их религиозные чувства. Если посмотреть на фотографии заключенных Треблинки или Освенцима, мы видим горы трупов, иссохшие человечески тела, ничего, кроме костей и кожи, и только один орган бросается в глаза. Вот такие они, эти измученные люди, к которым пришел Христос, в ад Освенцима и Треблинки, в который Он снисходит. Вот такого Христа изображает Сидур. Но это не понятно человеку, который культуру проклял, который от культуры отрекся, который всякую культуру, не являющуюся иконой, считает ересью и богохульством. И поэтому сегодня я хочу сказать, что мы должны очень внимательно посмотреть на Запад, если хотите, с точки зрения культуры и того, что мы потеряли, что мы не восприняли, что мы могли бы воспринять, а потом не продолжили. Культура, которая не подкреплена церковными корнями, умирает. Церковь, которая не связывает себя с культурой, становится обрядоверческой. Это две вещи, которые являются болью этой страшного разделения Церкви на Запад и Восток. Одно теряет свое осмысление, потому что абсолютно оторвалось от веры в Бога и приобретает отвратительные формы, а там, где нет культуры, и есть стремление к божественному в отрыве от человеческого, там старообрядчество. Вы представляете, какое было бы богатство сохранено, если бы не было этой трагедии раскола. Как бы Восток мог быть прекрасен в этом осмыслении культуры, и как Запад мог бы быть удивителен. Без всякого сомнения культура как явление – вещь сложная, неоднородная, неоднозначная. Часто даже в том, что мы считаем классикой, таится яд: за высшей эстетикой прекрасной формы скрываются цветы зла, за высоким полетом интеллекта – холодящая сердце дьявольская гордыня. В самой культуре, в самом искусстве много подмен, много опасных лабиринтов – это естественно. Грех вошел в мир, "семя тли" – оно во всем, что не преображено подвигом святости. Но ведь и наша обычная пища – это тоже продукты тления и распада, однако без нее мы жить не можем. Выбирая себе пищу для жизни, мы, естественно, выбираем для себя свежие продукты, стараемся быть умеренными, не впадая ни в чревоугодие, ни в пьянство. Вот бы нам так научиться относиться и к культуре. |

|

Наш храм расположен по адресу: 109028, г.Москва, Хохловский пер., дом 14с5

Телефоны: +7(495)917-51-34, 916-00-96 e-mail: trinity-church@mail.ru |

Запад, наверное, очень далеко ушел от иконы, от такого удивительного проникновенного образа Христа, который воспитала наша церковная культура. Но через кинематограф и через изобразительное искусство он приблизился ко Христу, который стал Человеком. Бюнюэль, человек, который всегда считал себя атеистом, снимал потрясающие фильмы, которые говорят о Христе. Кто-то может веру потерять, но кто-то может ее через такие фильмы и найти.

Запад, наверное, очень далеко ушел от иконы, от такого удивительного проникновенного образа Христа, который воспитала наша церковная культура. Но через кинематограф и через изобразительное искусство он приблизился ко Христу, который стал Человеком. Бюнюэль, человек, который всегда считал себя атеистом, снимал потрясающие фильмы, которые говорят о Христе. Кто-то может веру потерять, но кто-то может ее через такие фильмы и найти.